打车越来越贵,司机赚钱却越来越难……日前,部分网约车平台呈现出来的乱象再度引发社会关注!

在司机端,新华社记者调查发现,一些网约车平台抽成超过20%,有时甚至高达50%。而对于具体的抽成标准,相关平台讳莫如深。

在乘客端,据统计,滴滴用户月活用户超过4亿,不少用户反映,打车越来越贵,而且完全相同的软件和路线叫车价格却不一样,实际价格好像每次都比预估价格贵了一点点,甚至苹果手机和安卓手机打车的费用也存在差异,涉嫌通过算法进行大数据“杀熟”。

苹果用户打车更贵

在乘客端,有相关证据表明,部分网约车平台在利用复杂的大数据算法“杀熟”。

“相同的软件和路线,价格不一样?是不是歧视我?”在社交平台上,不少网友都表示有过类似遭遇。

据半月谈记者跟踪调查,消费者对网约车的不少吐槽都得到了验证,网约车计费乱象丛生,背后是苛刻复杂的规定以及套路升级的“算法收割”消费者。

首先,使用不同品牌的手机,获得的打车服务和价格有所偏差。

复旦大学管理学院副教授孙金云带领团队在国内5个城市进行了800多次打车测试后发现,当用户选择一键呼叫“经济型+舒适型”两档时,与非iPhone手机用户相比,iPhone手机用户更容易被价格更高的舒适型网约车司机接单,比例为非iPhone手机用户的3倍。

同时,孙金云团队的研究数据显示,iPhone手机用户平均只能获得2.07元的优惠,显著低于非iPhone用户的4.12元。

其次,不少平台的实际价格比预估价格都要贵。

孙金云介绍,通过对软件的预估价格与实际支付价格之间的差别进行分析发现,以上海为例,“滴滴打车”的实付价格与预估价格的差值相差最大,达到18.5%;其次是“美团打车”,高出了9.7%;“首汽约车”排名第三,为7.6%。

据上海市消保委工作人员介绍,计时的偏差主要体现在平台的计算方式上。一些平台只要到了1秒就会计算为1分钟,这样偏差就高达59秒,对消费者不利。同时,一些平台的计费规则极为复杂,不仅划分为早高峰、晚高峰、夜间以及其他时段,每个时段还有复杂计费方式。涉及跨越两个不同时段的行程的计算方式更为复杂,远非一般消费者能够了解。

上海市消保委副秘书长唐健盛指出,近段时间以来,大数据“杀熟”套路正在不断升级,从1.0版本的“熟客卖高价”开始,利用平台对消费者个人信息全方位收集的优势,升级成为基于被平台充分掌握个人信息的2.0版本“杀熟”。

网约车司机叫苦不迭

跑的单越来越多,司机赚的却越来越少?日前,针对网约车平台存在的怪现象,新华社记者在调查中发现,让网约车司机感到为难的是平台服务费,即乘客实付车费和司机实收车费之间的差额。

据多位网约车司机表示,网约车平台向司机收取服务费(抽成)理所应当,但是最近平台对司机的抽成比例明显越来越高,少则20%至25%,经常会在35%左右,最高甚至达到50%。另外,平台抽成不是固定数字和比例,司机在日常接单时并不清楚其中的“猫腻”。

面对这样的“平台霸权”,网约车司机们被“困在系统里”,乘客也只能以更高的价格换取服务。

新华社在报道中指出,网约车平台作为营利性机构,收取服务费无可厚非。但抽成比例到底该是多少?抽成应该如何计算?到底怎么平衡各方利益?

面对媒体质疑和公众关切,网约车平台依然对关键问题讳莫如深,将其视作无法示人的“商业底牌”,企图继续含糊其词中“牟暴利”。

对于网约车具体抽成规则,中国证券报记者了解到,2019年4月份,在滴滴上线的“有问必答”栏目中,滴滴相关高管曾表示,在2018年的第四季度,滴滴对司机的平均抽成是19%。不过,陆续有相关报道证实网约车司机的实际抽成高于这一比例。

2019年,有关部门曾发文要求网约车平台企业主动公开定价机制,保持加价标准合理且相对稳定。但直到现在,仍没有一家网约车平台向公众给出合理解释。

合规监管在路上

根据天眼查数据显示,我国目前有超过2000家从事网约车相关业务的企业。其中,57%的网约车相关企业成立于5年之内。从行业分布来看,网约车相关企业主要分布在软件和信息技术服务业,占比25%;其次是租赁业和科技推广和应用服务业,分别占比21%、17%。

从地区分布来看,广东的网约车相关企业数量最多,有超过430家,占比20%;其次是北京,有超过300家,占比15%。另外,上海也有近290家相关企业,位居第三位。

值得一提的是,网约车相关企业数量自2014年开始增加,2016至2018年间迅猛增长。其中,2017年增长超过450家相关企业,为历史最高。

面对出行市场的巨大“蛋糕”,以及行业在发展过程中滋生的乱象,监管部门也在推进相关政策的制定,以构建良好的行业发展生态。

今年3月25日,国家发改委、交通运输部等28部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》,就网约车相关问题提出了对应举措,包括引导平台合理化抽成等问题。

4月29日,交通运输部新闻发言人在例行发布会上表示,将督促网约车平台公司公开定价机制,保障消费者合法权益。加快网约车合规发展,统筹用好数字监管、信用监管、执法检查、行政约谈、通报警示等各种监管手段,切实拿出管用的实招和硬招,督促企业加快整改,提升网约车合规水平。

中新经纬客户端5月7日电 7日晚,滴滴出行微信号发布滴滴网约车关于“抽成”的说明,滴滴出行指出,关注到司机师傅、媒体、自媒体通过个别账单对比、司机采访等方式关注报道“抽成”等问题,感谢社会公众的监督和批评,将持续推进平台收费定价公开透明。

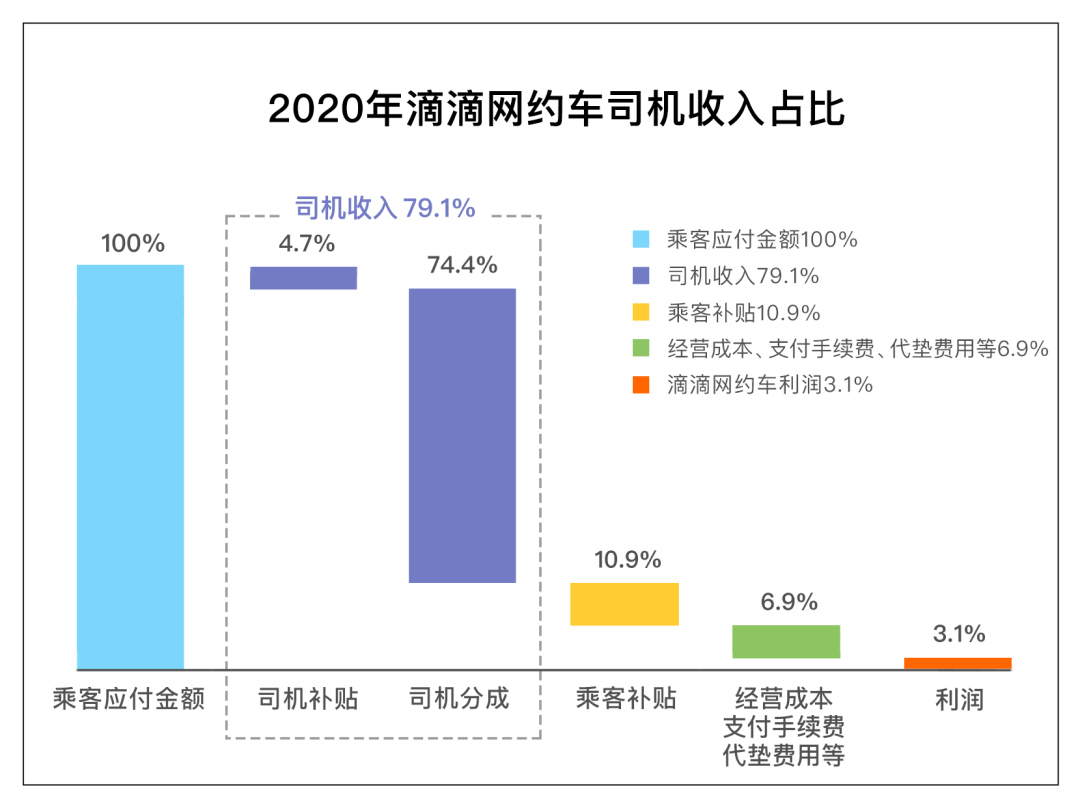

滴滴出行介绍,2020年,滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的79.1%。剩下20.9%中,10.9%为乘客补贴优惠,6.9%为企业经营成本(技术研发、服务器、安全保障、客服、人力、线下运营等)及纳税和支付手续费等,3.1%为网约车业务净利润。

2020年滴滴网约车司机收入占比。来源:“滴滴出行”微信号

滴滴出行称,我们也发现,确实存在一部分司机收入占比较低的订单,如顺路单;其中,抽成高于30%的订单占总订单的2.7%,类似极端情况下的订单虽然占比不高,但是确实给司机师傅造成了困扰,比较容易被传播,让大家以为滴滴的抽成都高于30%。我们在陆续排查出现极端订单的原因,尽全力避免极端情况的出现。遇到这类订单,也欢迎司机师傅通过意见征集通道向我们反馈,我们将跟进核查。

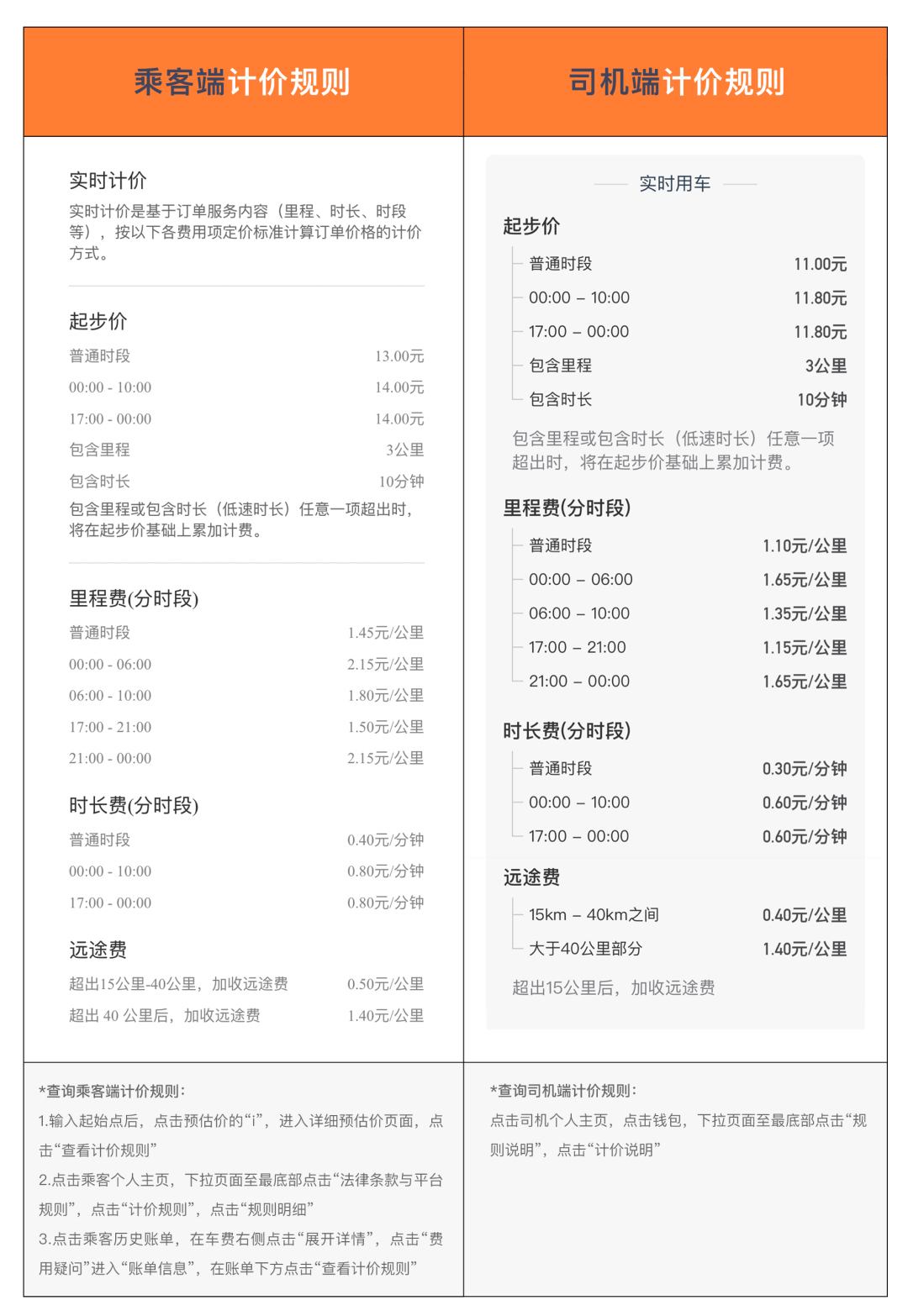

乘客端和司机端计价规则(北京快车)。来源:“滴滴出行”微信号

滴滴出行指出,当一个订单成功匹配后,如图2所示,司机和乘客根据单独的计价规则分别计算车费。由于受不同城市、订单距离长短、时间长短、路况拥堵等因素影响,司机收入占乘客应付车费的比例也不一致。

滴滴快车司机赵师傅5月5日的收入(流水)明细。来源:“滴滴出行”微信号

滴滴出行介绍,司机分成包含每笔订单的基础收入、其他收入(乘客支付的动态调价、调度费、感谢费、取消费、春节服务费等全额给司机,平台支付的空驶补偿等)。司机补贴包括平台发放冲单奖、早晚高峰奖、节日补贴等(司机当天补贴一般是第二天统一到账)。

网络上常见的几种司机收入计算方式。来源:“滴滴出行”微信号

滴滴出行称,如图4所示,网络上出现过多种计算司机收入占比的方式,近期我们收到个别司机反馈及媒体报道“抽成高”,普遍是按照方式1或方式3计算。

滴滴出行表示,在司机意见征集里,有师傅这样提问:滴滴收了“高抽成”之后再补贴司机和乘客,何必大费周章做二次再分配,为什么不直接降低“抽成”?这也是我们希望和大家沟通的。为了激励司机在雨雪天气、早晚高峰、节假日出行高峰、需求旺盛的区域多出车接单,平台会通过补贴激励司机多劳多得、优劳优得。如果完全按照“平均主义”,那意味着失去供需调节的弹性,高峰期和热点区域就更难打到车了。

滴滴出行称,为了平衡供需,让乘客更快打到车、车费更便宜并享受更好的服务,让司机在提供更好服务的同时收入稳定提升,同时,平台也能进一步提升服务加强管理,保障司乘安全,让乘客体验更好,给司机更多保障,努力实现司机、乘客、平台三方正循环。两年以来,在安全投入不断增加的基础上,我们持续在提升效率、降低经营成本并保持在低毛利水平下持续运营,目前,滴滴网约车已经扭亏为盈,2020年盈利3.1%。

滴滴出行坦言,平台虽大,但能力不足。让乘客打得起车,司机师傅收入稳定提升,我们还有很远的路要走。我们深知,司机师傅们和平台互相依靠,唇齿相依。我们也清醒的认识到,厚道赚钱,取之有度,才能让生态健康可持续。这也是司机委员会成立的目的,不断探索司机劳动权益保障,进一步推动司机收入稳定透明,提升平台规则的公平合理性,让司机更有获得感,更有保障,更放心地为乘客提供出行服务。2021年4月21日,滴滴成立司机委员会以来,我们收到了2000多条司机师傅实名反馈的意见和建议,感谢每一位认真理性反馈问题的司机师傅。

滴滴出行表示,我们将持续推进平台收费定价公开透明,司机委员会也将持续征集司机意见并公示进展,也会采纳好建议、奖励好建议,并尝试邀请提出好意见的司机加入司机委员会,帮助我们改进优化,司机师傅的满意度是我们努力的目标。(中新经纬APP)