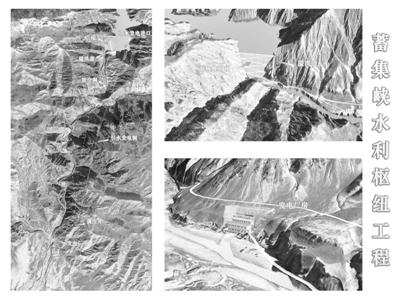

高峡建平湖 水润德令哈—— 写在巴音河蓄集峡水利枢纽工程开工之际

文/ 图 通讯员 徐云青

青海新闻网讯 从来没有一种渴望,如此持久而热切。海西州柴达木循环经济试验区建设中,蓄集峡水利枢纽工程成为全州64万各族群众的共同梦想。

从来没有一种奔波,如此执着而坚韧。历经15年风雨沧桑,数十次赴省、进京,每一次都带着家人的寄托,像进京赶考、榜上无名永不放弃。风尘仆仆的来回奔忙中,项目上马的一道道难题迎刃而解。

从来没有一种欣喜,如此令人动容而心潮澎湃!高原新城的命脉之源即将呈现在眼前,滋润这片金色的世界,曾经的饥渴之地将焕发出新的生机和活力!

金秋的德令哈,艳阳高照,巴音河水清澈碧绿、微波荡漾。

2015年8月31日11时38分,是一个值得永载史册的时刻,这一刻历史定格,夙愿成真。青海省水利厅厅长陈兴龙同志宣布蓄集峡水利枢纽工程正式开工。

礼炮齐鸣,掌声如雷,峡谷震动。巍巍祁连、巴音河奔腾流过的蓄集峡,迎来了为德令哈人民造福的春天。这一凝聚了柴达木人心血和期盼的圆梦工程,在这一时刻终于进入实质性实施阶段。

在全州64万各族群众的翘首期盼中,总投入18.88亿元的蓄集峡水利枢纽工程开工建设,一个跨世纪的梦想,今朝终于可以梦圆了!

这项工程的开工建设,凝聚着党中央、国务院的亲切关怀,凝聚着省委、省政府的高度重视,凝聚着国家相关部委和省级相关部门的倾情支持,凝聚着海西州干部群众的艰苦努力和不懈追求。

立党为公,执政为民

近年来,省委省政府、州委州政府把破解海西州柴达木循环经济试验区“生存之水”、“发展之水”问题作为关注民生、改善民生的重要举措,抢抓机遇、全力推动,蓄集峡水利枢纽工程进入项目立项建设的快车道。

省委省政府高瞻远瞩,把蓄集峡水利枢纽工程确定为全省重点水利工程。

蓄集峡水利枢纽工程得到了国家相关部委、省级相关部门的高度重视和大力支持。水利部副部长、时任黄河水利委员会主任的李国英同志高度关注蓄集峡水利枢纽工程,亲自到实地踏勘,为工程建设出谋划策,提出工程任务调整为以供水和防洪为主的思路。海西州以此对工程定位进行了完善,将原来确定的以灌溉为主的功能,调整为主要解决城镇生活、工业用水问题,兼顾防洪、灌溉、发电等综合利用。

时任全国政协副主席的钱正英、水利部和国家发改委有关领导等心系柴达木,急基层所急,对推进相关工作倾情、高效率支持。

海西州历届党委、政府把争取蓄集峡水利枢纽工程作为一项重大责任,一届接着一届干,为推动工程上马锲而不舍,不懈努力。大量艰苦细致的工作,为工程最终上马打下了良好基础。

蓄集峡水利枢纽工程被列为全州水利“一号工程”,州政府专门成立了以州委副书记、州长诺卫星为组长的高规格推进领导小组。围绕工程的推进工作,各方面力量快速集结、各类资源充分动员。

2004年,为了加快蓄集峡工程前期工作力度,海西州政府成立了蓄集峡水利水电工程筹建处, 2012年组建了海西州蓄集峡水利枢纽建设有限公司。各项工作精心谋划、统筹推进。

在各方合力推动下,一项项关键性、历史性的重大突破令人欣喜、令人振奋、令人惊叹!

2010年12月13日,水利部、青海省政府批复了《青海省柴达木循环经济试验区水资源综合规划》,将蓄集峡水利枢纽工程作为德令哈地区经济社会发展的重要水源支撑和保障列入规划;

2012年5月,水利部审定通过《青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程项目建议书》,并送国家发改委审查立项;

2013年8月国家发改委、水利部《关于印发全国大型水库建设总体安排意见(2013~2015年)的通知》(发改农经〔2013〕1528号),将蓄集峡水利枢纽工程列为2013~2015年13座优先开工建设的全国大型水库之一;

2013年11月,蓄集峡水利枢纽工程项目建议书获得国家发改委正式批复;

2014年5月,国务院将蓄集峡水利枢纽工程列入全国172项节水供水重大水利工程,并确定为2015年开工的27项重点工程之一;

2014年12月30日,水利部水规总院审查通过了蓄集峡水利枢纽工程可行性研究报告;

2014年8月28日,国土资源部批复蓄集峡水利枢纽工程用地预审;

2015年4月,省机构编制管理办公室批准成立了海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局。

2015年6月3日,环保部批复了蓄集峡水利枢纽工程环境影响报告书;

2015年7月16日,国家发改委正式批复蓄集峡水利枢纽工程可行性研究报告;

2015年8月20日,水利部水规总院召开蓄集峡水利枢纽工程初步设计报告审查会。

……

从2010年12月至今,四年多忙碌奔波,四年多坚韧执着,四年多倾情倾力,四年多攻坚突破!

2010年12月20日,为了给蓄集峡水利枢纽工程的实施创造外部条件,经省政府及省发改、水利等有关部门同意,海西州政府十二届十九次常务会议决定,由海西州水利局负责采用"BT"模式建设蓄集峡水利枢纽项目建前工程。

建前工程按省发改委、水利厅的批复要求,于2011年10月动工。已完成水、电、路、通信等设施建设,正在建设导流洞等,工程区基本实现了“四通一平”。

2015年8月31日,历史将永远铭记这一重要时刻!随着蓄集峡水利枢纽工程开工建设,梦想即将成为现实!

水梦之缘

柴达木盆地,青海省六大内陆流域之一,年平均降水量仅115.9mm,只有约五分之一的降水可形成径流,每平方公里产水量仅1.99万m3,不足全省平均水平的四分之一,仅为全国平均水平(29.9万m3/km2)的十六分之一。

柴达木盆地单位国土面积水资源量低于黄河流域9.0万m3/km2及西北诸河3.8万m3/km2,是全国最缺水的地区之一。水资源先天不足是柴达木水资源的基本特性,柴达木流域降水少而蒸发量大,属干旱、极干旱区,有限的水资源总量(55.88亿m3)中仅有约三分之一(18.74亿m3)可供开发利用。

柴达木位于青海省西部,环抱于甘肃、西藏、新疆等省区之中,公路、铁路、航空及电力、光缆、管道等网络纵横交错,是进入西藏、新疆的重要门户及交通枢纽,是维护西藏、新疆稳定,保障国防的重要基地。

海西蒙古族藏族自治州是国家划定的14个地级藏区之一,是甘、青、藏三省藏区经济发展的核心区,是国家西部大开发、循环经济特色工业产业发展的核心地区,是青海省经济社会发展最具活力区域,承担着支撑全省经济与社会跨越发展的重任,其发展具有引领辐射作用,将直接影响三省藏区政治与战略形势。作为基础战略资源的水,水资源保障能力是地区经济社会发展安全的基础保障,水利基础设施建设的战略意义重大。

2005年10月27日,经国务院批准,青海省柴达木地区被国家六部委列入国家第一批13个循环经济试点产业园区。园区之一的德令哈工业园定位于打造“中国碱业基地”。

2009年12月中共青海省委将海西确定为全省统筹城乡一体化发展示范区。

2010年3月15日,国务院批复了《柴达木国家循环经济试验区总体规划》,柴达木地区的发展上升为国家战略。机遇和挑战并存,水资源供需矛盾突显,重要基础设施和城市的防洪保安要求日益增长。

柴达木盆地第四大河---巴音河,蒙古语,意为“幸福的河”,发源于祁连山,是金色世界德令哈的母亲河。巴音河流域总面积1.76万km2,占德令哈市总面积(2.77万km2)的64%,是海西蒙古族藏族自治州州府所在地,是海西州重要的生态中心,政治、经济、文化及东部经济区中心。

巴音河,穿行于祁连山、戈壁草原之间,在青山环绕之中,河水奔腾而下,孕育了神奇的柏树山原始森林、美丽的情人湖和神秘的外星人遗址,孕育了特有的德都蒙古文化和柴达木农垦文化,2014年被水利部批准为国家水利风景区。巴音河与德令哈、水与城融为一体,密不可分。

水是生命之源、生产之要、生态之基,地处内陆干旱区的柴达木,作为国家级循环经济试验区,水资源保障能力对推动生态文明建设、发展循环经济、实现经济社会与生态系统协调发展具有十分突出的战略地位。巴音河流域水资源的优化配置、合理调度、有效利用成为德令哈地区经济社会发展的首要支撑条件。

水,伴同这方崛起的土地,历经了多少世事沧桑,令人生出几多感慨!

没有充足的水源,工业化、城市化、农业现代化就难以推进。

没有充足的水源,城市便少了灵气与活力,就失去了闪展腾挪的空间和发展前景。

为了保证城市居民生活用水和工业用水需求,提高城市和周边地区防灾减灾能力,改善巴音河流域水生态环境,开发水能资源提供清洁电能,促进德令哈地区经济协调发展,提升柴达木循环经济试验区产业发展水平,柴达木人不再等待。

自上世纪九十年代初,海西州水利部门提出兴建蓄集峡水利枢纽工程的构想,并于2001年起组织工程技术人员进行论证。工程由此真正浮出水面。

1994年,海西州水利局委托青海省测绘局完成了蓄集峡1:1万区域地形图测绘工作。

2001年8月,海西州先后邀请有关专家和领导多次赴现场踏勘,并完成峡口至坝址简易道路8km,提交了《蓄集峡水库现场踏勘报告》。

2002年9月,青海省水利厅水利管理局完成《青海省海西州巴音河流域水利水电工程规划》成果,提出蓄集峡水利水电枢纽工程是一个控制性枢纽工程,集生态环境供水与农田灌溉供水、防洪和发电功能于一身,对生态和下游灌溉用水起着举足轻重的作用,同时电站装机也有一定规模,对加大水电资源开发力度、促进地方经济发展意义重大。

2003年水利部《中华人民共和国水力资源复查》(青海省分卷),蓄集峡水电站被列为拟开发的八个梯级电站之一。

2003年11月,黄河勘测规划设计有限公司受海西州水利局委托,开展巴音河蓄集峡水利枢纽项目建议书编制工作。

2008年5月,海西州水利局委托青海省水利水电勘测设计研究院编制完成了《巴音河流域综合规划》,并通过了青海省水利厅审查。

2008年11月,海西州水利局委托中国水利水电科学研究院、中水北方勘测设计研究有限责任公司编制完成了《巴音河流域综合规划环境影响报告书》,并通过青海省环境保护局审查。

2009年5月,省发改委批复了《巴音河流域综合规划》。

对此工程,海西干部群众投入了巨大的热情和期望。原青海省委常委、中共海西州委书记冯敏刚,州政府原副州长杨学义、州水利局原局长马锦文身先士卒、亲力亲为,于上世纪九十年代亲自踏勘蓄集峡现场,蓄集峡留下了老一辈领导人的身影和足迹。全国人大代表、海西蒙古族藏族自治州原州长、时任省经委主任的张守成同志,在全国人代会上提出了“加快蓄集峡水利枢纽工程建设”的提案。

十年磨一剑,历经15年艰辛历程,多少的风雨兼程,多少的沧海桑田!一届又一届党委政府不懈努力!

一个共同的呼声越来越急迫、一个共同的期盼越来越强烈:希望蓄集峡水利枢纽工程早日上马!

无私奉献

蓄集峡水利枢纽工程凝结了几届州委、州政府领导的心血。多年来关心蓄集峡水利枢纽工程的老同志通力协作,项目区广大干部群众大力支持。正是这种“人一之我十之,人十之我百之”的锲而不舍的精神,才使得梦想得以实现。

为了这一天,多少个日日夜夜,多少寒暑交替,省、州领导和各有关部门干部职工付出了心血和汗水。超常规的工作,锲而不舍的敬业精神和团结协作的工作作风,形成了争取蓄集峡项目立项审批、早日开工建设的强大合力。这样的精神、这样的作为将镌刻在祁连山之间,激荡于江河之源。

一切为了蓄集峡,为了蓄集峡的一切。

蓄集峡水利枢纽工程前期工作纷繁复杂,牵涉各方。海西州和省级有关部门紧密配合跑协调,尽心竭力打基础。

为了蓄集峡水利枢纽工程早日开工建设,海西州四大班子团结一致、共同努力,老领导、老同志倾情关心、大力支持,州级相关部门和德令哈市全力以赴、超常付出,全州人民齐心协力、积极参与。

抽调干部们爬山涉水、栉风沐雨,付出了常人难以想象的艰辛,却从来没有叫过一声苦,喊过一声累。他们用汗水和智慧,谱写了一曲曲感人至深的奉献之歌。

15年的艰辛历程,曾经的一幕幕再次浮现在眼前。

蓄集峡山高崖陡、峡谷纵深,海拔高、空气稀薄,夏季经常遭遇暴风雪。

工程区基本为无人区,无通行的道路。靠两条腿走路进山成为踏勘现场的家常便饭。

在前期踏勘中,危险时有发生。一次次惊险,至今仍沥沥在目。

2002年省水电设计院地勘分院原办公室王主任进入工程区过程中,因高山落石头部受伤,忍痛坚持在工作第一线。

2003年10月,黄河勘测规划设计有限公司开展前期地质勘探,因无道路通行,将所有地勘机械设备拆分至每一颗螺丝,全部靠人背进入作业区。2004年元旦前,地勘结束后因大雪封山,工作人员50余人被困数天,被迫忍饥挨饿。

在项目评审各阶段过程中,来自北京等地的专家们顶烈日、冒酷暑,为解决柴达木“水问题”不辞辛劳,加班加点,对海西人民倾注了浓浓深情!

蓄集峡水利枢纽工程得到了海西父老乡亲的拥护和支持。在前期工作中,群众积极提出意见和建议,为前来现场勘查的专家和工作人员提供方便。

泽被后世的高原明珠

按照设计方案,蓄集峡水利枢纽工程主要由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统、放空洞和生态基流放水管等组成。工程静态总投资17.91亿元,总投资(动态投资)18.88亿元。水库总库容1.62亿m3,其中:兴利调节库容1.37亿m3,防洪库容0.06亿m3。最大坝高118.1米,水电站装机容量3.3万kw。水库多年平均向德令哈城市生活和工业供水1.32亿m3。水库建成后德令哈市区河段防洪标准可提高到50年一遇。

德令哈供水工程是蓄集峡水利枢纽项目的重要配套工程和不可分割的重要组成部分。德令哈供水工程包括引水枢纽、加压泵站、输水管网、配水站和管桥等建筑物。工程拟建输水干管两条长度81.49km,其中:工业干管长44.26km,市政干管长37.23km。供水对象包括城镇居民生活用水、城市公共用水、工业用水。工程设计引水流量2.44m3/s,供水规模21.07×104m3/d,其中:市政3.77×104m3/d,工业17.31×104m3/d。工程初步估算投资13.07亿元。

打开蓄集峡水利枢纽工程总体布局图,高峡呈现平湖,输水巨龙蜿蜒曲折,将润泽金色世界德令哈、造福千秋。

这是一个综合利用的大型水利工程,在推进海西州柴达木循环经济试验区经济发展中,工程将发挥重要作用。

随着工程开工建设,供水、防洪、发电效益将很快显现。

经测算,蓄集峡水库2030年工业供水效益为22003万元,防洪效益为39742万元。蓄集峡水电站的年发电效益为3624万元。

作为海西有史以来最大的单项水利工程,工程的建设将为海西“三区”建设提供坚实的水利支撑,是保障德令哈地区供水安全、防洪安全,有效开发巴音河流域水能资源,支撑德令哈地区经济社会稳定发展的命脉工程,是功在当代、利在千秋的惠民工程、德政工程。

治水终圆梦

在蓄集峡水利枢纽工程开工的隆隆机声中,我们期待着蓄水之时的壮丽景观--活水涌流,碧波荡漾,水天一色,远山含黛……我们相信在不久的将来,流淌千百年的巴音河将以崭新的姿容,为妩媚的金色世界再添风采,祁连山的平湖将为德令哈的经济社会发展和人民生活再立新功。

上一篇:盐湖志愿情 温暖学子心