“搬运”知识两头赚,如此吃相该有个说法了

罗筱晓

《工人日报》(2022年04月20日 05版)

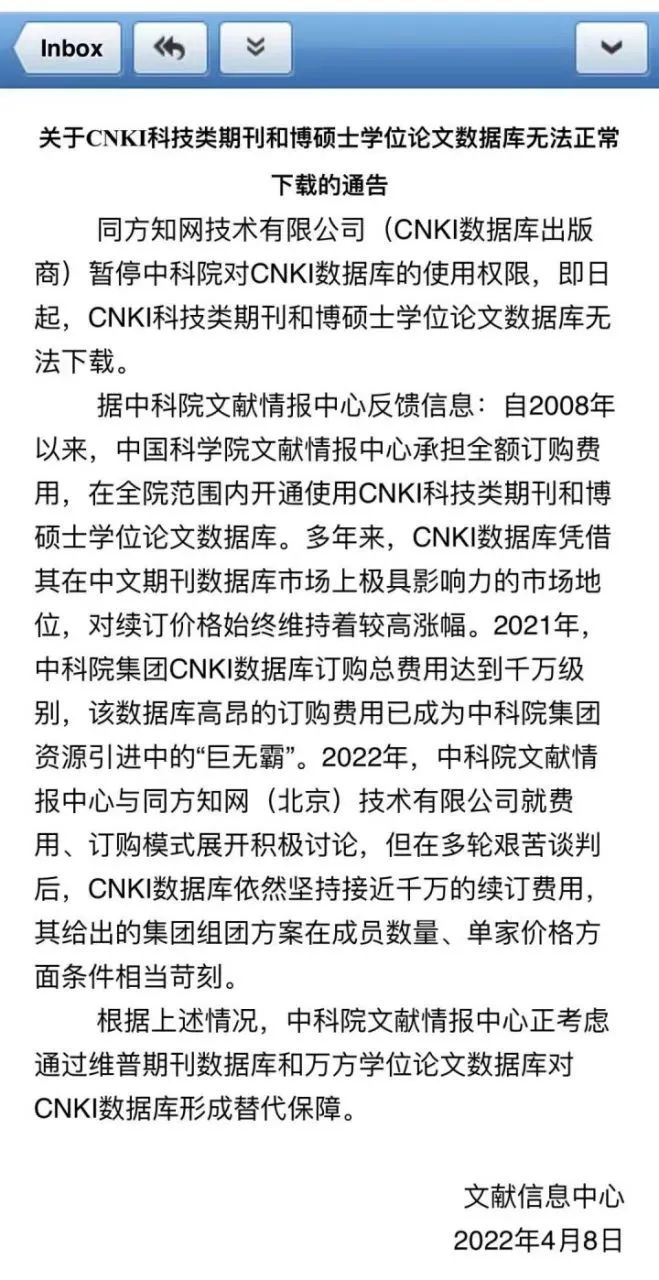

近日,一封落款为中国科学院“文献信息中心”的邮件在网上流传。邮件称,由于CNKI数据库(即中国知网)订购总费用达到千万元级别过于高昂,中科院将暂停续订CNKI数据库的使用权限。对此,中科院图书馆相关负责人表示情况属实,未来将用其他数据库和文献传递方式替代保障科研需求。而知网在回应媒体时表示上述消息“不属实”。

中科院与知网相互矛盾的说法暂时难辨真假,但高校因知网收费过高退订的新闻已数次出现。比如,早在2012年,南京师范大学图书馆曾因“涨价过高”宣布暂停使用CNKI数据库;2013年和2016年,武汉理工大学曾两次暂停续订知网,原因也是数据库价格连年大幅增长。

由企业100%持股的知网靠其拥有的学术资源获利本是一种市场行为,近年来为知识付费也已成为大多数人的共识。但有意思的是,此番事件中,网友们几乎是一边倒对知网进行“讨伐”。显然,事情没有那么简单。

2021年末,中南财经政法大学教授赵德馨起诉知网一度成为舆论热点——知网未经赵德馨同意擅自收录其100余篇论文并向下载者收费,且未向赵德馨支付稿酬。经法院审判,赵德馨胜诉并累计获赔70多万元。有记者查阅中国裁判文书网发现,关于知网所属公司的民事判决书多达数百条,其中大多涉及作品信息网络传播权、著作权权属等侵权纠纷。

考虑到绝大多数作者都可能是“沉默者”,知网中数量众多的论文、报刊杂志文章往往是免费或是支付给报刊单位极低的版权费打包搜罗来的。得来不费功夫,转手还以版权的名义卖出高价,如此“借鸡生蛋”贩卖科研成果的手段玩得挺明白。相比于向高校和科研机构收取的高额数据库订阅费用,知网提供的服务并不让人觉得物有所值。

事实上,这一诞生已有20余年的网站是目前中国最大的学术电子资源集成者,对有科研需求的个人和单位来说,其往往不得不为前程和资源低头,一种恶性循环由此而生。尴尬的是,知网创建的初衷是实现全社会知识资源传播共享与增值利用,其初创阶段得到了大量高校和科研机构多方面的支持。

平心而论,知网的存在的确为文献检索提供了便利,其应该获得相应的收益和回报,但前提是其文献来源要合法,相关回报要合理、适度。在我国版权法规日益完善的当下,知网从学术期刊、高校获取论文的方式已很难得到法院的支持,而由无数人的科研成果组成的数据库产生的利益,在分配机制上也不能有失公平。

就此,有专家建议学术期刊、高校等应联合起来,跟包括知网在内的数据库运营者谈判,达成符合现实状况的文献收录、数据库使用条约;也有人认为,学术电子资源既具有商品性又关乎国家的教育和文化发展、关乎我国在国际上的学术话语权,不应完全由市场运作,而要有相关政府部门参与监督和管理。

知网的问题是长时间形成的,解决起来也需要一个过程。事实上,越来越多的声音认为,“长期如此”不应被视为“本该如此”和天经地义。取消订阅知网数据库背后,颇有“杀敌一千自损八百”的无奈,少数机构的用脚投票也显得势单力薄。所以,更关键的问题是,要找到更长治久安的、更彻底的解决问题的办法,去撼动知网在学术资源领域的“霸主”地位,而不是放任扯皮、翻脸、纠纷不时发生,然后便没了下文。

当学术资源和生意联结起来,种种矛盾接连暴露。

近年被负面舆论缠身的知网,又一次站在了风口浪尖。

一则落款为中国科学院“文献信息中心”的通知近日在网上流传,随后“网传中科院停用知网”登上微博热搜。

这则通知字里行间尽显中科院对知网的不满,指责知网近“千万级别”的续订费用和“苛刻”的续订条件,称其高昂的订购费用已成为中科院集团资源引进中的“巨无霸”,并表示“在多轮艰苦谈判后,中国知网数据库依然坚持近千万的续订费用,并且在成员数量、单家价格等方面条件相当苛刻”。

对此,知网方面回应媒体称上述消息不属实,公司已经注意到网上所传的通告内容,并第一时间和中科院文献情报中心取得联系,目前也在等待相关方的答复。

但据《中国证券报》报道,中科院图书馆相关负责人表示停用消息属实,"从(4月)20号开始停用,现在还可以用。因为科学院没有和中国知网达成统一采购的合作。现在是开通了万方和维普,可以用这两个替代一下。"

来源:网络

知网不仅贵到连中科院都用不起了,其他高校和学术机构也都曾因知网的苛刻条件而“不堪重负”。据《中国企业家》不完全统计,至少已有6所高校公开抵制过知网,原因均是连续涨价、涨幅过高,并且知网方面态度强硬,毫无商量的余地。

据武汉理工大学图书馆统计,2000年以来,知网每年的报价涨幅都超过10%,从2010年到2016年的(报价)涨幅为132.86%,年平均涨幅为18.98%。

知网也与不少学者曾产生过纠纷。去年8月,九旬教授赵德馨一纸诉状将知网告上法庭,原因是知网一分钱稿费没给他擅自收录了他160多篇论文,但他自己下载时还要付费。最终,赵德馨教授胜诉,获赔70万元,知网表示“不再收录他的文章,已收录的也全部下架”。

如今,知网再一次遭到大众的质疑。当学术资源和生意联结起来,种种矛盾接连暴露。知网的行为是否违反反垄断法?其经营逻辑是否会伤害科研环境?

知网惹“众怒”

学术圈对于知网“控诉不是一天两天了”,颇有“天下学者苦知网久矣”的态势,知网也因此屡次陷入舆论风波中。

近年来,中国知网多次因频繁涨价遭高校抵制。从2012年至2021年的十年间,至少有6所高校发布公告表示暂停使用知网,原因均为知网涨幅过高。

2012年12月,南京师范大学图书馆发布公告称,因“CNKI中国知网”数据库商家涨价过高,至今无法达成使用协议,从2013年1月1日起该库平台(包括期刊、报纸、会议和学位论文)将暂停使用。

2016年1月,武汉理工大学发布了知网停用的通知,称“由于续订价格涨价离谱,我校与中国知网公司的谈判不成功。这些年来,CNKI公司涨价幅度过大的行为已受到全国很多高校的抵制,包括许多知名的985高校。”

2016年3月31日,北京大学官网上贴出中国知网即将停用的通知,并称“不向商家过分的涨价行为轻易妥协”。北大图书馆相关负责人当时在接受媒体采访时表示,知网的购买费用涨价过高,已超出了图书馆的预算限额。

2018年12月,太原理工大学图书馆公告称,因与知网就续订价格及使用方式未达成一致,经研究决定,自2019年1月1日起,暂停访问知网数据库。

2021年,集美大学图书馆公告称,由于知网数据库资源价格不断上涨及预算原因,学校对订购方案进行了调整。

一位知网管理人员曾通过媒体解释,知网并无所谓的定价规则,每年的定价是根据当年文献量、核心资源、独家资源等而定,还会受版权等问题影响,“收纳的文献资源多了,价格自然上浮。”

来源:中国知网官网截图

但由于知网数据库资源内容的独有性以及其资源整合的一站式搜索,在其他数据库很难实现,知网已成为学生和老师写作的“刚需”,所以停用一段时间后,大部分高校又迫于各种压力继续与知网合作。

但知网的“两头通吃”模式一直被学术圈诟病。

2021年底,赵德馨教授起诉知网获得赔偿后,他的论文第一时间被知网下架。但在众多学者看来,大量论文被知网下架无异于“被封杀”。

彼时,央视网评论称,中国知网的授权条款涉及“霸王条款”、垄断问题,没有真正体现出对知识原创者的尊重。论文作者呕心沥血创作出的成果,发表后被收入中国知网系统,用于牟取高额经济利益,而原作者却无法从中获得应有报酬。中国知网“借鸡生蛋”这本创新生意该改改了。

2021年12月12日,作家陈应松也向媒体表示自己准备起诉中国知网,原因是知网上收录了他300多篇文章,大部分未经过他的同意。

是否涉嫌垄断

知网的这本生意经,是否涉嫌垄断?

天眼查显示,中国知网项目所属公司为同方知网(北京)技术有限公司(下称“同方知网”),该公司成立于2004年11月,由A股上市公司同方股份100%持股。

同方股份财报显示,仅2020年全年,同方知网主营业务收入11.68亿元、归母净利润1.93亿元,毛利率53.93%;2021年上半年,该公司主营业务收入4.96亿元、归母净利润1892.70万元,毛利率为51.30%。如此高的毛利率,知网一直是母公司的现金奶牛。

知网生意经的核心优势,是掌握了核心的版权资源,或者把绝大部分期刊的版权资源都买断了。作为国内最大的数字资源库,知网收录了95%以上正式出版的中文学术资源,是提供资源共享、数字化学习、知识创新信息化服务的绝对龙头老大。

知网内容来源主要有两个方面,一是相关学术期刊,二是高校毕业论文。知网收录期刊文章几乎不花钱,所得收益与杂志社分成。而高校论文方面,学生在期刊杂志上发表的论文版权归期刊所有,知网与期刊达成协议获得相关论文版权。同时,一般学生毕业论文版权归学校所有,知网通过与学校合作获得版权,亦或以一定额度的知网阅读卡作为版权费论文。

但是从知网下载文章,期刊论文一般要按照0.25~0.5元一页纸付费,硕士和博士的学位论文则一般需要10~20元/本不等。

与赵德馨教授的纠纷引起社会舆论后,中国知网曾于2021年12月底大幅下调硕士、博士学位论文下载价格,硕士学位论文的下载费用由之前的15元/本降为7.5元/本;博士学位论文的下载费用由25元/本降为9.5元/本,下调幅度分别为50%、62%。

由此可见,在这场学术资源的生意链条中,唯有作者是被甩在门外的,作为中间商的知网却因此获得了高额利润。

虽然市面上也有万方、维普等其他数据库,但由于其数据库资源内容的独占性,使知网拥有市场支配地位,并且掌握了极强的定价权。市面上其他的数据库,话语权远远不如知网。

中国政府采购网数据显示,中国知网的合同成交价格远高于万方等数据平台。例如2021年12月,浙江大学、南京大学、东南大学、复旦大学、中南民族大学分别与中国知网签订数据库合同,合同金额分别为112万元、103.4万元、103.4万元、82.5万元、72.4万元。而万方数据库与中南民族大学、西安某大学和深圳大学城图书馆签订合同金额分别为13万元、14.98万元、32万元。

北京市京师律师事务所律师孟博告诉《中国企业家》:“就此次事件而言,相关经营者的行为是否构成垄断行为,要由反垄断执法机构或司法机关来判定。反垄断执法机构或司法机关在进行判定时会有相关步骤,第一步是界定相关市场,第二步是判定其是否具有市场支配地位,第三步是判定其是否存在滥用市场支配地位的行为。”

根据《反垄断法》规定,市场支配地位,是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。具有市场支配地位本身是合法的,《反垄断法》所禁止的是具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为。

浙江大学传媒与国际文化学院求是特聘教授、清华长三角研究院数字文明研究中心主任方兴东曾在一个论坛中提出:解决知网问题的出路是拆解知识“围墙花园”,消除科研壁垒,为此建议知网应该从上市公司分开,不能作为一个资本逻辑的盈利性主体,要成为一个非营利机构,不能以谋求利益最大化作为它的根本目的。

方兴东建议,知网还可以开展相关和适当的增值服务,如果增值业务不能支撑运营和建设,国家应该财政给予支持。构建多方协同治理机制,涉及多方的利益一定要多方协同治理,不能由一个公司来治理。

值得一提的是,2022年全国两会期间,多位代表委员曾就知网是否涉嫌垄断发声,其中全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景称,知网让知识变得越来越贵,根源在于垄断。他说:“最珍贵的往往是免费的,比如空气,而知识是现代社会的空气,知识获取成本越低,越有利于创新型国家的建设。”

参考资料:

《续订费上千万,中科院扛不住?知网3个字回应》,中新经纬

《“属实”!中科院回应停用知网》,黑龙江日报

《中科院停用知网事件背后:竞争不足、行业性质不明》,证券日报之声

《知网的问题,仅靠市场无法纠正》,科工力量

《方兴东等专家学者剖析知网“病根”:本质是权力和利益的失衡》,长江日报

上一篇:规范互联网筹款,必须的!

下一篇:制药大国如何向制药强国跨越