海西新闻网讯(青海日报记者 林玟均)8月9日,沿着习近平总书记视察的足迹,我们走进海西蒙古族藏族自治州格尔木市唐古拉山镇长江源村。

飘扬的五星红旗、明亮的红瓦砖房,随处可见的“共产党好,总书记好,听党话,跟党走”的感恩话语,诉说着村庄翻天覆地的变化,表达着牧民群众对党、对习近平总书记的爱戴之情;一张张喜悦的笑脸、一个个美好的故事,印证着党的领导下长江源村民的幸福生活。

“你们的幸福生活还长着呢,希望你们健康长寿。”回想起习近平总书记在长江源村视察时的情景,长江源村牧民群众仍然沉浸在幸福和喜悦之中。

幸福来敲门

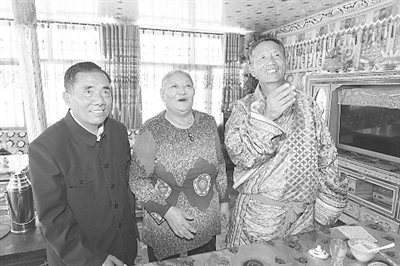

村民申格夫妇在自家宽敞明亮的客厅里,向客人介绍总书记在他家做客时拍的照片。(长江源村提供)

8月的长江源村,处处是发展、祥和的喜人景象。

走进长江源村,藏式风格的大门矗立在村口,“共同繁荣发展,共同团结奋斗”几个大字格外醒目;公路两旁新建起环境优美的小游园和文化长廊,让初到长江源村的我们,在感到民族风情的同时,也感到这里是一个富有现代感的美丽乡村。

环顾四周,一幅幅习近平总书记视察长江源村时与村民的留影在廊壁上展出,与门头上“牢记深情嘱托,建设美好家园”几个红色大字相呼应。

时间追溯到三年前。

2016年8月22日,习近平总书记在青海考察期间来到海拔3000米的藏族村庄——长江源村,考察生态移民、民族团结和基层党建工作,并与村民亲切交谈,令当地干部群众备受鼓舞。

习近平总书记强调,我们国家是多民族国家,各民族是一家人,大家要相亲相爱、共同团结进步。

温暖的话语,真挚的关怀,殷切的嘱托,永久留在了长江源村村民的心里。

长江源村,一个生态移民定居点。2004年11月,128户407名牧民群众积极响应国家三江源生态保护政策,从400多公里之外、海拔4700米的地方搬迁至格尔木市南郊。至今,全村245户568人幸福地生活在这里。

“习近平总书记一下车,我就迎上前敬献哈达,村民们敬献切玛、青稞酒。”三年过去了,当老支书更尕南杰回忆起当时的情景时,激动、兴奋、幸福之情仍然溢于言表。

“总书记一直拉着我的手,听我介绍村里生态保护、群众生活情况,总书记的手很温暖。”更尕南杰说,三年来,村里发生了巨大变化,我们牢记总书记的嘱托,靠自己的双手发家致富。大家齐心协力奔小康,村民开起了民族风情园、家庭宾馆、小卖部、小吃店,收入逐渐增加,日子越过越红火。

村委会主任扎西达娃补充说,在多项政策的扶持帮助下,长江源村先后建起了小学、硬化了水泥道路,铺设了自来水和下水管网,建成了村汽车站、文化广场和综合集贸市场。同时还实施了电网改造、天然气入户、垃圾填埋场扩建等基础设施建设,村里后续产业从无到有,有的已经突显效益。扎西达娃说,总书记给我们吃了一颗“定心丸”。

“幸福的时刻,永远的记忆。”新装修的村委会大厅墙上的一行红字,道出了所有村民的心声。

美梦也成真

申格给老伴梳头。(青海日报记者莫自才摄)

长江源村87号,村民申格的家。藏族特色的民居,干净整洁的庭院,客厅宽敞明亮。三年前,习近平总书记来到申格家中察看住房和生活情况,同申格一家坐在一起拉家常。

“小孩子几年级了?”总书记先是关切地询问申格外孙的学习情况。“五年级了。”当时只有13岁的才仁巴桑站起来,向总书记敬了一个少先队礼。习近平高兴地点点头。申格告诉总书记,生态移民之前,他们住在三江源自然保护区内,那里海拔4700米,住帐篷、睡地上,点的是酥油灯。搬迁后,住上了国家盖的定居房,睡在了床上,家具家电也齐全了。党的政策特别好,生活已经好了,提前圆梦了。总书记高兴地说:“你们的幸福生活还长着呢,希望你们健康长寿。”

结束了逐水草而居的游牧生活,告别了帐篷或简易房,住进了宽敞明亮、安全保暖、功能齐全的定居新房,实现了历史性跨越,申格一家像越来越多的牧民和城里人一样,享受着现代文明的幸福生活。

近300平方米的独门独院,62平方米的住房,加上自己在院内扩建的设施,家里水、电、天然气、厨房、卫厕样样齐全,连家里的电器也是统一配的。

60岁的申格,四个儿子分家单过,他每天的任务就是照顾患有风湿病、关节炎、心脏病的老伴。“现在我们有草原奖补、困难补助、养老金、原料补助、集体经济分红,收入一年比一年好,一家人生活无忧无虑。”申格一边给老伴梳头一边说,前半辈子还一直在草山上游牧,怎么也没想到,有一天自己也能过上“城里人”的生活。

三年来,申格感到生活更加舒适、更加便利了。

几乎每次老伴犯病,村干部都会帮他联系到格尔木市医院进行治疗,医院看到申格年纪大了,照顾老伴力不从心,专门安排医护人员轮班看护,不但负责老伴的治疗,连饮食起居也一并照料。

一来二去,老伴成了科室的藏族“亲戚”,大家相处得就像一家人。不间断的治疗使老伴的身体开始好转,申格打心眼里感激。

在申格家,最显眼的要数总书记来他家时的照片。说起村里的昨天与今天,申格觉得特别幸福:“在党和国家的关怀下,我们的幸福日子还长着呢。”

团结幸福长江源

活泼可爱的次央拉姆。(青海日报记者莫自才摄)

新学期即将开学,为习近平总书记敬献了哈达的藏族小姑娘——今年8岁的次央拉姆开学就是小学二年级的学生了。2016年的暑期生活让这个活泼可爱的小姑娘终生难忘。

三年前,在长江源村欢迎习近平总书记的队伍最前面,次央拉姆将一条洁白的哈达献给了习爷爷,至今,那画面还定格在小拉姆一家人的心中。

面对镜头,她高兴地说:“我要快快长大,去北京上大学,因为那样离习爷爷就更近了。我要去看习爷爷,我还要给习爷爷说祝福语,习爷爷我爱你!”

次央拉姆出生在长江源村。说起她现在的生活,妈妈白拉感慨万千:“自从搬到城郊,相比自己小时候,女儿从小就接受了良好的教育,真的要感谢党的好政策,让我们有了这么幸福的生活。”

45岁的闹布才仁是一家小型商贸公司的负责人,经营日用百货、贩卖牛羊,日子红红火火。“向汉族同胞学建筑装修、向回族同胞学牛羊育肥、向蒙古族同胞学管理经验……”闹布才仁有自己的“致富经”。自己富了,但他并没有忘记乡亲们,每年都会出资慰问村里的困难群众。

“不管什么民族,只要有困难,能帮的我一定帮,咱们本就是一家人!”正是这样朴素的信念,驱动着闹布才仁常年施善向好。

腾庚贺,村里大多数人不知道他的真名,但说起“老腾”却人尽皆知。腾庚贺和妻子这对汉族夫妻,在长江源村经营着一家小超市,10多年里,每逢遇到困难,村民都会主动伸出援助之手。而腾庚贺也都会尽其所能,回报村民。

“各族兄弟心贴心、手挽手,好日子才能更长远。”这是长江源村人对民族团结最朴素的理解。

原村党支部副书记更尕南杰,有着30多年党龄,曾获得“全国民族团结进步模范个人”“海西州民族团结先进个人”“市级民族团结试点工作先进个人”等荣誉称号。

2016年,村民才仁青梅诊断出患有骨结核病。在得知他没钱做手术时,更尕南杰主动组织村民捐款,短短几天筹集6万多元,帮助他治病。如今说起这件事,才仁青梅仍然满是感激:“多亏了老书记和村里的各族乡亲们,是他们给了我第二次生命。”

依靠党的好政策,勤劳致富奔小康。三年来,在国家支持、引导、帮助和牧民群众自身的努力下,长江源村村民收入节节攀升,生活发生了日新月异的变化。连续两年长江源村人均收入突破2万元,比搬迁前的2004年增长了十几倍,群众生活实现了搬得出、稳得住、能致富的目标。

生活稳定了,收入提高了,群众开始更加注重生活品质,几乎家家都购置了小车,不少人还在市区买了楼房。

群众生活得到了充分保障,幸福感、获得感和安全感越来越强,整齐的定居房、宽敞的农村公路、欢快的舞蹈,一幅幸福和谐的美丽画卷在长江源村徐徐展开。

上一篇:幸福的时刻 永远的记忆

下一篇:绿色发展成德令哈发展底色